教育訓練給付金の支給要件期間は、転職したことにより被保険者だった期間が複数あるときは通算することができます。ただし、離職期間が1年超の場合は通算することができません。

1.支給要件期間

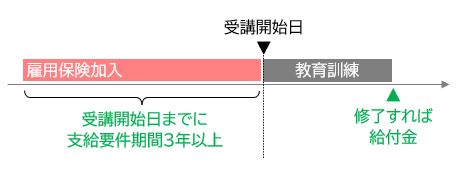

ハローワークが実施する教育訓練給付は、雇用保険に現在加入している在職者と、離職して1年以内の離職者が対象となります。

さらに、教育訓練給付の支給を受けるには、講座の開始日までに原則として3年以上雇用保険に加入している必要があります(ただし、初回の場合は1年または2年)。その加入期間のことを「支給要件期間」といいます。

雇用保険法 第60条の2第2項

前項の支給要件期間は、教育訓練給付対象者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除いて算定した期間とする。

2.支給要件期間と離職期間

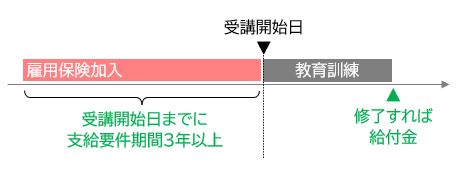

受講開始日までに3年以上加入していればOK

支給要件期間は、その教育訓練の受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間のことです。

現在、雇用保険に加入している一般被保険者(在職中)が、受講開始日からさかのぼって継続して3年以上勤務している場合は教育訓練給付の対象となります。受講開始日までに3年以上勤務して雇用保険に加入していれば教育訓練給付の対象となります。

なお、支給要件期間を計算するときの被保険者は、一般被保険者だけでなく、高年齢被保険者または高年齢雇用継続被保険者、短期雇用特例被保険者であった期間も通算することができます。

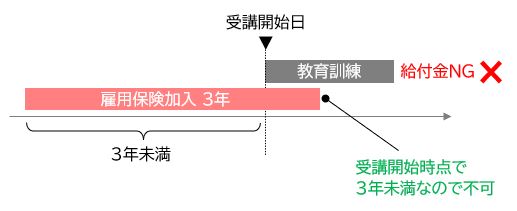

開始日までに3年加入していること

受講開始日が基準なので、受講開始日の時点で被保険者期間が3年未満の場合は教育訓練給付の対象となりません。

教育訓練を受けている途中や教育訓練修了時に3年に達する場合であってもダメです。

離職1年以内でもOK(適用対象期間)

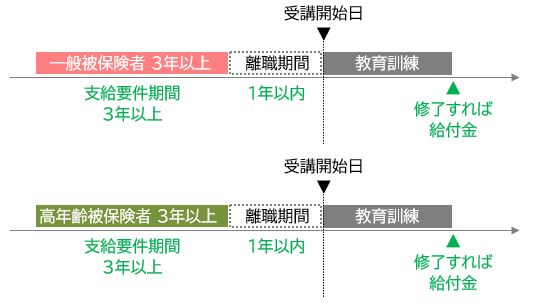

3年以上雇用保険の一般被保険者であった人が、離職後1年以内に教育訓練を開始する場合も教育訓練給付の対象となります。

また、3年以上高年齢被保険者または高年齢雇用継続被保険者であった人が、離職後1年以内に教育訓練を開始する場合も教育訓練給付の対象となります。

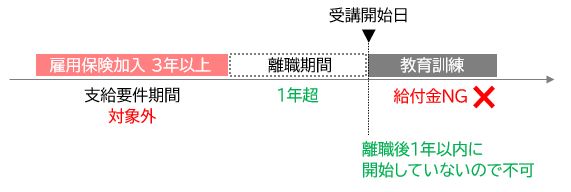

3年以上雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者であったとしても、離職して1年超が経過している場合は教育訓練給付の対象となりません。

初めての場合は1年または2年で良い

初めて一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受ける予定の人は、支給要件期間1年以上で良いです。支給要件期間の計算方法は上記と同じです。

また、初めて専門実践教育訓練給付金の支給を受ける予定の人は、支給要件期間2年以上で良いです。支給要件期間の計算方法は上記と同じです。

3.転職した場合

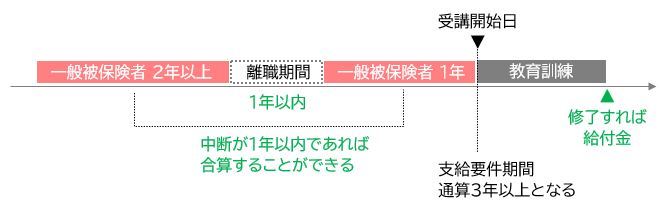

空白期間が1年以内なら通算できる

同一事業主のもとで3年間継続して雇用されているのが原則ですが、転職した人についてはその間の空白期間が1年以内であれば通算することができます。1年以内とは、4月1日~翌年3月31日のようなちょうど1年も含まれます。

例えば、現在、受講開始日からさかのぼって1年間勤務している一般被保険者(在職者)が、転職する前の職場で2年以上一般被保険者であり、その間の離職期間が1年以内であれば、合計することができて3年以上の支給要件を満たします。よって、この場合は教育訓練給付の対象となります。

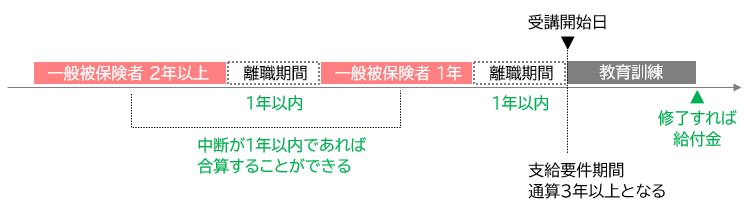

この場合も、直近の仕事を離職して1年以内であれば教育訓練給付の支給を受けることができ、2つの仕事の間の空白期間が1年以内であれば通算することができます。通算して3年以上であれば教育訓練給付の対象となります。

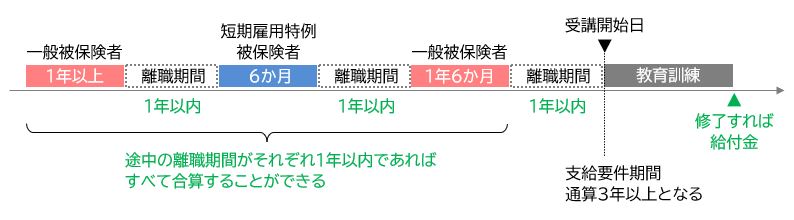

3つ以上の仕事も通算できる

3つ以上の仕事を転々とし、いずれも雇用保険に加入しており、離職期間がそれぞれ1年以内であればすべて通算することができます。

例えば、一般被保険者や短期雇用特例被保険者であった期間がそれぞれ1年以上、6か月、1年6か月の場合、離職期間がそれぞれ1年以内(離職期間は合算しない)であればすべて合算することができて、合計で3年以上となるので教育訓練給付の対象となります。

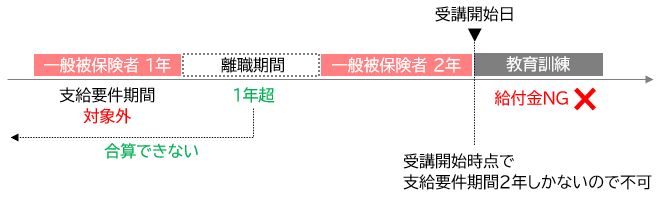

空白期間が1年超の場合は通算できない

途中に離職期間1年超の期間がある場合はそれ以前の期間は通算することができません。

例えば、受講開始日の時点で一般被保険者として2年勤務している場合、支給要件期間は2年となりますが、前職との間の離職期間が1年を超えている場合は、その離職期間より過去のすべての期間が合算の対象外となります。したがって、仮に前職で一般被保険者として1年勤務していたとしても支給要件期間はあわせて3年とはならず、2年のままなので、教育訓練給付の対象となりません。

4.通算の計算方法

被保険者であった期間はそれぞれ暦(カレンダー)で計算しますが、2つ以上の期間を加算するときは、年、月、日ごとにそれぞれ加算します。そして、加算した結果、30日以上になった場合は30日=1か月と換算します。さらに、12か月以上になった場合は12か月=1年と換算します。

例えば、1年7か月と1年6か月の場合、年月をそれぞれ加算すると2年13か月となります。12か月=1年と換算すると3年1か月となります。したがって支給要件を満たします。

1年7か月と1年6か月の場合

1年7か月+1年6か月 = (1+1)年(7+6)か月 = 2年13か月

12か月=1年とするので3年1か月

1年1か月20日と1年10か月15日の場合、年月日をそれぞれ加算すると2年11か月35日となります。30日を1か月とするので2年12か月5日となります。12か月は1年となるので3年5日となります。ぎりぎり支給要件を満たします。

1年1か月20日と1年10か月15日の場合

1年1か月20日+1年10か月15日 = (1+1)年(1+10)か月(20+15)日 = 2年11か月35日

30日=1か月とするので2年12か月5日

12か月=1年とするので3年5日

5.過去に教育訓練給付金を受けたことがある場合

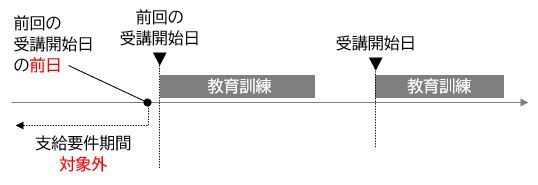

過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合、前回の受講開始日より前(受講開始日の前日以前)は支給要件期間の対象外となります。

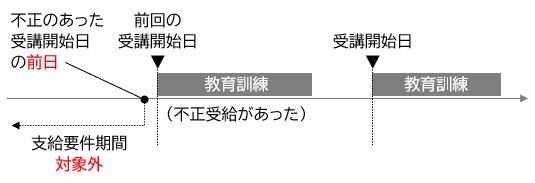

偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け、または受けようとした場合は、教育訓練給付金の支給を受けることができなくなります。この場合、実際に給付金が支給されていなくても、支給要件期間の計算においては教育訓練給付金の支給があったものとみなされます(雇用保険法第60条の3第3項)。

不正によって給付を受けた教育訓練の受講開始日より前の期間は、すべて支給要件期間に含まれません。

6.支給要件期間の通算の具体例

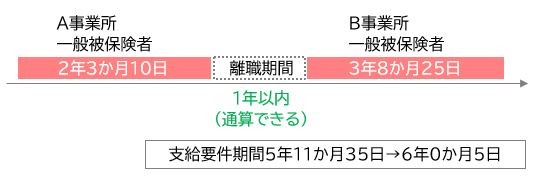

(1)被保険者であった期間がA事業所で2年3か月10日、B事業所で3年8か月25日で、A事業所を離職して1年以内にB事業所に就職した。

離職期間が1年以内なので通算することができて、支給要件期間はあわせて6年と5日となります。

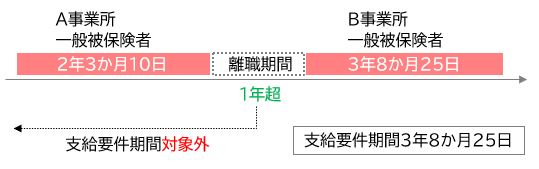

(2)被保険者であった期間がA事業所で2年3か月10日、B事業所で3年8か月25日で、A事業所を離職して1年6か月後にB事業所に就職した。

離職期間が1年を超える場合はそれより前の被保険者であった期間は支給要件期間の対象外となるため、支給要件期間はB事業所の3年8か月25日のみです。支給要件期間3年以上の要件は満たしています。

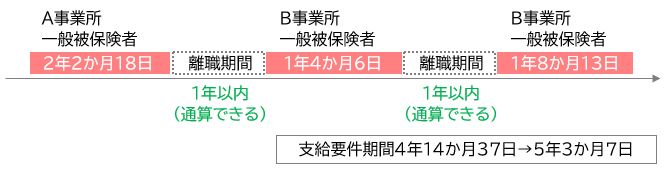

(3)被保険者であった期間がA事業所で2年2か月18日、B事業所で1年4か月6日で、A事業所を離職して1年以内にB事業所に就職した。その後、B事業所を退職して1年以内に同じB事業所に再び就職した(加入期間1年8か月13日)。

3つ以上の被保険者であった期間はその間の離職期間がそれぞれ1年以内であった場合に通算することができ、支給要件期間はあわせて5年3か月7日となります。なお、過去に勤務していた事業所に再び就職した場合も通算することができますが、その場合であっても、離職期間が1年を超える場合はそれより前の期間は対象外となります。

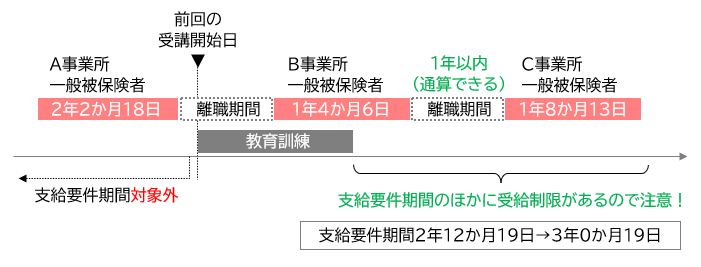

(4)被保険者であった期間がA事業所で2年2か月18日、B事業所で1年4か月6日、C事業所で1年8か月13日で、それぞれ離職後1年以内に転職した。A事業所を離職した後に教育訓練の受講を開始し、修了後に教育訓練給付金を受給した。

在職中か離職中かにかかわらず、また、離職中の場合にその離職期間が1年以内かどうかにかかわらず、教育訓練給付金を受給したことがある場合はその受講開始日の前に被保険者であった期間は通算することができません。したがって、支給要件期間はBとCのあわせて3年0か月19日です。

なお、支給要件期間3年以上の要件は満たしていますが、支給要件期間とは別に3年間の受給制限があることに注意します。

7.同一の事業主に引き続いて雇用された期間

同一の事業主

事業主が変わっても、新旧事業主が実質的に同一と認められる場合は「同一の事業主」とみなされ、支給要件期間の中断はありません。なお、退職金の支給の基礎となる在職期間の通算が行われないような場合であっても同一の事業主と認められ、支給要件期間は通算されます。

- 単に会社の名称、組織等に形式的変更がなされたにとどまる場合

- 会社の合併、個人事業主の相続等、新事業主が旧事業主の権利義務を法令上包括承継する場合

- 事業の全部譲渡、事業の一部譲渡、事業の賃貸借、事業の分割等によって被保険者が異動する場合、個人事業主が法人組織になった場合、法人組織(実質的には個人事業と同様と認められる場合)が個人事業になった場合等、新旧両事業の資本金、資金、人事、事業の内容等に密接な関係があり、新旧両事業に実質的な同一性が認められる場合

引き続いて雇用された

「引き続いて被保険者として雇用された」とは、雇用関係に中断が無いことを表します。

次の場合は、雇用関係に中断が無いと認められますので、「引き続いて」同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用されたものとみなされます。また、被保険者資格の取得や喪失の手続も不要です。

単なる休業の場合

離職、再雇用を行うことなく、事業主が単なる休業をする場合は雇用関係が継続しています。

休業中に休業手当を支給するかどうかは関係ありません。休業手当の支給の有無にかかわらず雇用関係は存続します。

再雇用の場合

退職後1日の空白もなく、再採用された場合は雇用関係が継続しています。

退職金の支払の有無にかかわらず雇用関係は存続します。また、労働条件、勤務先等の変更があったとしても雇用関係は存続します。

一時的に雇用保険の対象外となるだけの場合

1週間の所定労働時間が20時間未満となる場合、雇用保険適用除外となります。

しかし、雇用保険の被保険者が、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件に復帰することを前提として、臨時的・一時的に1週間の所定労働時間が20時間未満となる場合は、引き続いて被保険者として雇用されているものとして扱います。

雇用関係に中断がある例

次の場合は、雇用関係に中断があるので、引き続き(継続して)雇用されているものとはみなされません。雇用関係の中断が1年を超える場合、すなわち被保険者資格を失っている期間が1年を超えている場合、中断する前の期間は支給要件期間に含まれません。

- 離職、再雇用を伴う一時解雇が行われた場合

- 同一の事業主の取締役等の役員となり被保険者となる資格を失った場合

ただし、役員に就任した後も従業員としての地位を有し、継続して被保険者資格を有するときは継続雇用しているものと扱います。

8.補足説明

被保険者資格の遡及確認

雇用保険に加入すべき労働者が加入していなかった場合は、ハローワークで被保険者資格取得の確認を受けることができます。ただし、過去にさかのぼって確認できるのは原則2年以内です。

社労士過去問

支給要件期間の計算に関する社労士試験の過去問について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。