国家公務員、地方公務員等は雇用保険法が適用されませんが、行政に関連する法人(特別の法律により設立された法人)に雇用される役職員は雇用保険法が適用され、雇用保険の対象となります。

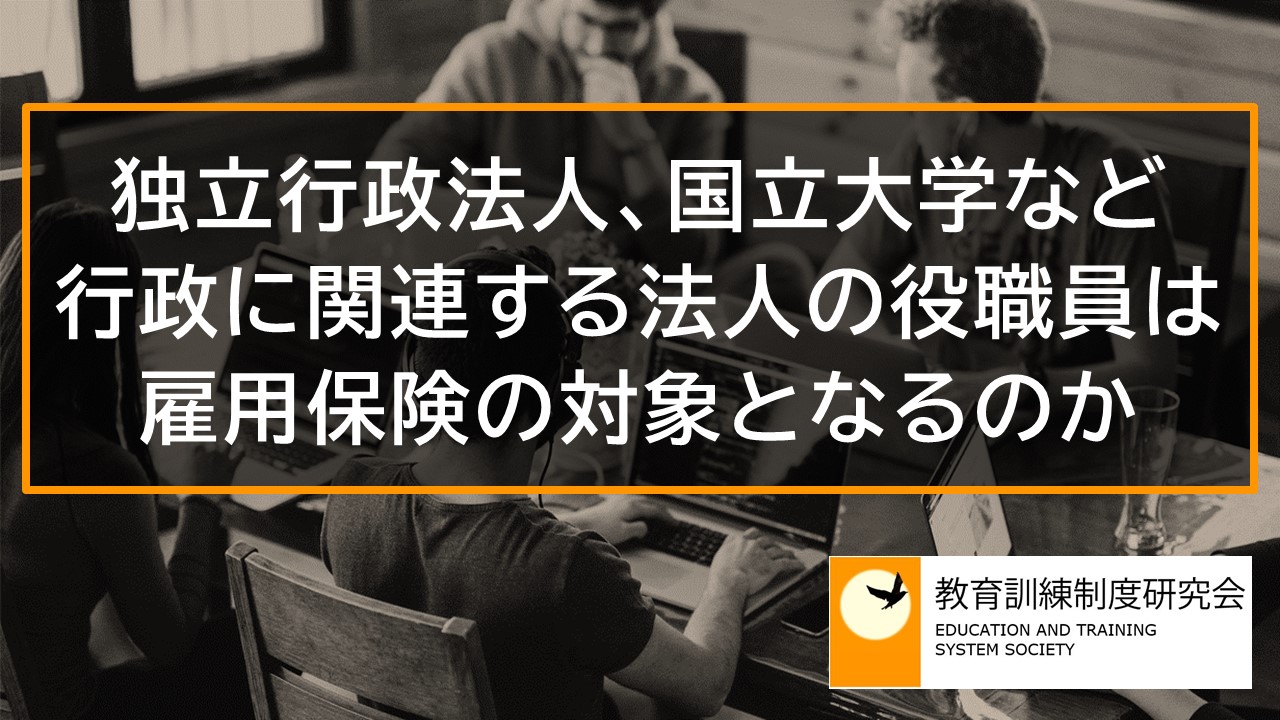

1.公務員は適用除外(大原則)

国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者(公務員等)のうち、常時勤務に服することを要する職員(常勤職員)は、原則として雇用保険法は適用されません。よって、雇用保険の被保険者とはなりません。

雇用保険法 第6条第6号

次に掲げる者については、この法律は、適用しない。

六 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

2.国から分離された法人

国から分離された「国立」の法人の職員は、国家公務員ではありません。

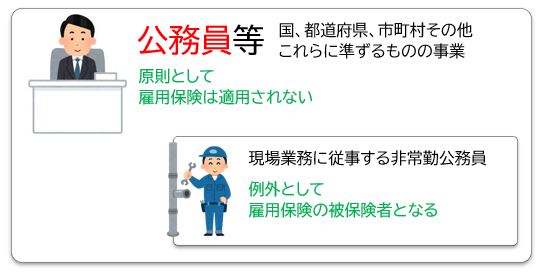

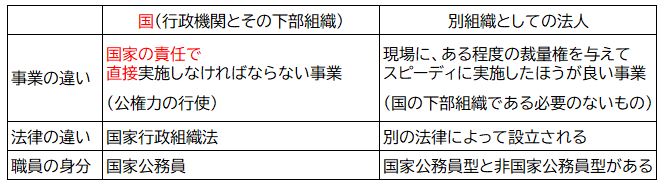

行政に関連する法人を設立する理由

国の行政組織が大きくなりすぎて非効率になる(行政の肥大化)のを防ぐために、行政組織の一部を「独立した法人」として切り離すことがあります(行政のスリム化)。

その場合は通常、国家行政組織法とは別の特別の法律を新たに制定して、行政に関連する法人を設立します。

本来ならば、国民生活や社会・経済安定などの公共上の見地から確実に実施されなければならない事業は、行政機関である「国」が責任をもって行うべきです。しかし、すべての公共事業を国の行政機関が行うことは効率が悪く、透明性を損なう(無駄に税金が使われる)ことにつながります。

そのため、専ら強度の公権力の行使に当たるなど、国家の責任で直接実施しなければならない事業については国の行政機関とその下部組織が行い、それ以外は別の法人として分離することとしているのです。

国が直接実施しなければならない事業とは

- 私人の権利義務に直接かつ強度の制限等を及ぼす公権力の行使に当たる事務・事業

- その性質上、国が自らの名において行うのでなければ成立しない事務・事業

- 災害等国の重大な危機管理に直結し、直接国の責任において実施することが必要な事務・事業

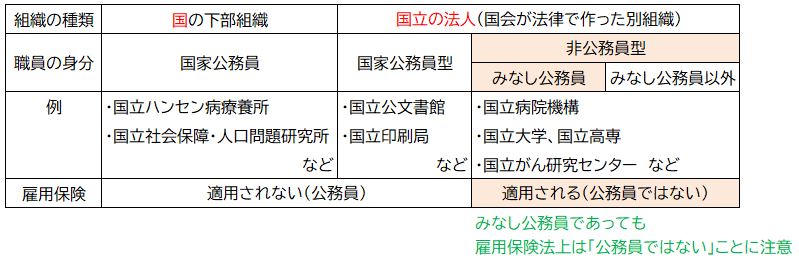

「国立」の職員が公務員とは限らない

国立大学、国立病院、国立がん研究センター、国立競技場などのように、組織の名称に「国立(こくりつ)」とつくものがあります。この「国立」とは文字通り、国が設立した組織という意味であり、国の下部組織とは限りません。

上記のように国から分離された国立の法人(国会が法律を制定して別組織として設立した法人)もあります。このような「国立」の法人は国会が作った法律で設立しているので「国が作った組織」ではありますが、国の下部組織ではありません。

そのため、その職員の中には国家公務員ではない人(非国家公務員型)もいるのです。「みなし公務員」として国家公務員に準じる扱いを受けている場合もありますが、その場合であってもあくまで「みなし」であって雇用保険法上は公務員ではありません(雇用保険制度は適用される)。

国家公務員型と非国家公務員型の区分の基準

国から分離された法人の職員の身分は、国家公務員型と非国家公務員型の2つの類型があります。

原則として、当該業務が停滞等を生じた場合、国民生活・社会経済の安定に直接、著しい支障を来すと認められるものについては、争議権の行使により業務停滞が生ずることは不適当であるため、職員の身分は国家公務員とされます。

一方、争議権行使による業務停滞等があっても、直ちに国民生活・社会経済の安定に著しい支障が生ずるとは認められないものについては、非国家公務員とされます。

3.特殊法人改革と独立行政法人

特殊法人等

特殊法人等とよばれる法人は、もともと、上記のように行政に関連する公的な事業を遂行するため、国(国家行政組織とその下部組織)とは別の組織として、特別の法律により設立された法人でした。

昭和30年代には、行政ニーズの多様化・高度化に対応するため多くの特殊法人等が設立され、公共事業、政策金融、研究開発など幅広い分野において、各省庁等との緊密な連携のもと、様々な政策実施機能を果たしてきました。

しかし、設立当初の目的を概ね達成し、時代の変遷とともにその役割を終えた特殊法人等の存在が各方面から指摘され、1997年(平成9年)12月の行政改革会議最終報告では、事業運営の非効率性・不透明性、国からの巨額の財政支出・借り入れなどが厳しく批判されました。

2001年(平成13年)6月には「特殊法人等改革基本法」が制定され、集中改革期間(2001年6月22日~2006年3月31日)の間に、特殊法人等の集中的かつ抜本的な改革を行うこととなりました。

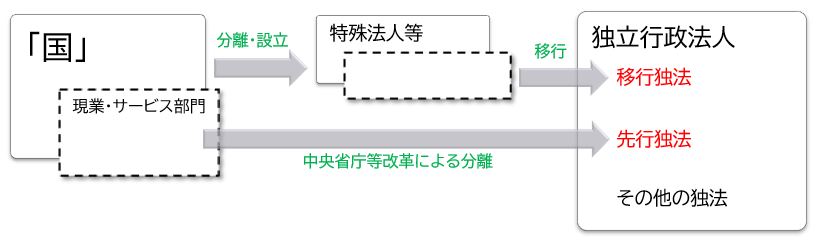

独立行政法人

独立行政法人は、1999年(平成11年)に橋本龍太郎内閣における行政改革(中央省庁等改革)の一環として導入されました。国の政策の企画立案機能と実施機能を分離し、実施機能のうち現業・サービス部門を切り離して法人格を与え、運営裁量を与えることにより、民間的な手法を導入することにより政策実施のパフォーマンスを向上させることを目的として導入されました。

その後、2001年(平成13年)12月に「特殊法人等整理合理化計画」が閣議決定され、廃止・民営化を行うことができない特殊法人等の事業の大部分を独立行政法人に移行することとされました。

独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項

この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの(以下この条において「公共上の事務等」という。)を効果的かつ効率的に行わせるため、中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。

先行独法と移行独法

前述の、1999年(平成11年)の中央省庁等改革の実施に合わせて設立された独立行政法人を「先行独法」、2001年(平成13年)特殊法人等改革の実施に合わせて設立された独立行政法人を「移行独法」と言うことがあります。

- 先行独法:1999年(平成11年)の中央省庁等改革の実施に合わせて、国の機関から分離された独立行政法人

- 移行独法:2001年(平成13年)の特殊法人等整理合理化計画の実施に合わせて、特殊法人等から移行した独立行政法人

そして、2002年(平成14年)以降も行政改革などによって新たに独立行政法人が設立されました。

4.独立行政法人と雇用保険

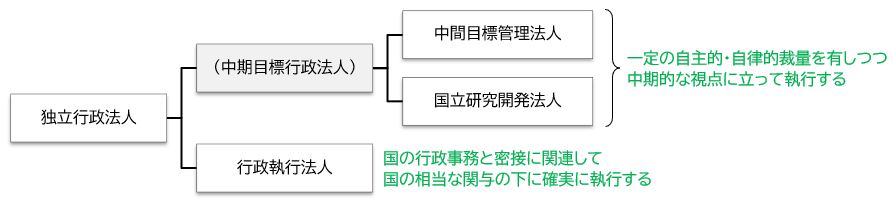

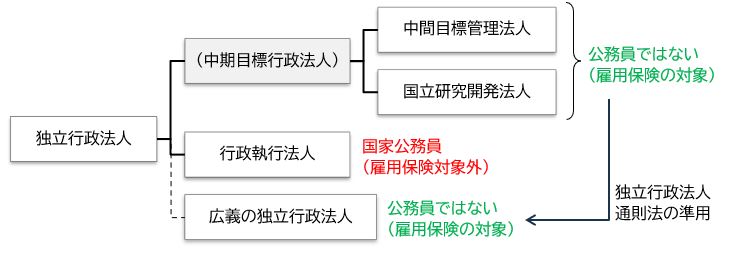

独立行政法人の種類

独立行政法人には、中期目標管理法人、国立研究開発法人および行政執行法人の3つの類型があります(独立行政法人通則法第2条第1項)。国の関与の強さが異なります。

「行政執行法人」は、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められる事業を行います。毎年度主務大臣からの具体的な指示等に基づき実施されていることから、最も「国の関与が強い」独立行政法人です。

行政執行法人は現在、次の7つです。

- 国立公文書館(内閣府所管)

- 統計センター(総務省所管)

- 国立印刷局(財務省所管)

- 造幣局(財務省所管)

- 農林水産消費安全技術センター(農林水産省所管)

- 製品評価技術基盤機構(経済産業省所管)

- 駐留軍等労働者労務管理機構(防衛省所管)

行政執行法人以外の2つは「中期目標行政法人」または成果目標達成法人と呼ばれることがあり、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められる事業を行います(国があまり関与しない)。そのうち、科学技術に関する試験、研究又は開発を行う法人を「国立研究開発法人」、研究開発を行わない法人を「中期目標管理法人」といいます。

行政執行法人は雇用保険が適用されない

行政執行法人の事業は、国の相当な関与の下に確実に執行することが求められます。独立行政法人通則法第51条の規定により、行政執行法人の役員及び職員は、国家公務員とされ、国家公務員法の適用を受けます。したがって、雇用保険の対象外です。

独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第51条

行政執行法人の役員及び職員は、国家公務員とする。

行政執行法人以外の2つ(中期目標管理法人、国立研究開発法人)の役員及び職員は、国家公務員ではないので、雇用保険の被保険者となります。

5.広義の独立行政法人

国立大学法人

国立大学法人、大学共同利用機関法人、日本司法支援センター(法テラス)、日本私立学校振興・共済事業団(助成業務のみ)は、独立行政法人通則法の「中期目標管理法人」の規定を準用しています。

- 国立大学法人、大学共同利用機関法人(国立大学法人法第35条の2)

- 日本司法支援センター(法テラス、総合法律支援法第48条)

- 日本私立学校振興・共済事業団(助成業務のみ、総合法律支援法第48条)

これらの法人は厳密にいえば独立行政法人ではありませんが、「通則法準用法人」または「広義の独立行政法人」ということがあります。

しかし、中期目標管理法人の規定を準用しており、「行政執行法人の役員及び職員は、国家公務員とする。」と定める第51条は準用しないので、「広義の独立行政法人」の役職員は国家公務員ではありません。したがって、雇用保険の被保険者となります。

雇用保険の適用とみなし公務員

上記の通り、行政執行法人以外の独立行政法人の役職員は公務員ではないため、原則として、雇用保険制度が適用されます。ちなみに、労災も適用されます。

- 役職員に雇用保険・労災保険が適用される

- 使用者側(独立行政法人)に雇用保険料・労災保険料の事業主負担が発生する

- 雇用保険等の加入義務があり、被保険者証が交付される

- 雇用保険法上の失業等給付があり、教育訓練給付も対象となる

国立研究開発法人、中期目標管理法人、国立大学法人などに移行して、非公務員化された公法人や特殊法人においては、「みなし公務員」規定が整備されています。

みなし公務員規定とは、刑法その他の罰則の適用について、公務員ではない法人の職員を「公務員とみなす」規定のことですが、罰則の適用以外にも公務員と同様の規定の適用を定める場合があります。しかし、このような「みなし公務員」規定があったとしても、あくまで「みなし」であって、雇用保険法上、公務員とみなされることは絶対にありません。

国家公務員共済組合

国家公務員共済組合法第124条の3の規定により、国立大学法人等の職員は国家公務員とみなして、国家公務員共済組合の組合員になります。また、次の国立研究開発法人、中期目標管理法人の職員も国家公務員とみなして、原則として、国家公務員共済組合の組合員になっています。

- 国立研究開発法人:産業技術総合研究所、情報通信研究機構、物質・材料研究機構、防災科学技術研究所、農業・食品産業技術総合研究機構、国際農林水産業研究センター、森林研究・整備機構、水産研究・教育機構、土木研究所、建築研究所、海上・港湾・航空技術研究所、国立環境研究所、国立がん研究センター、国立循環器病研究センター、国立精神・神経医療研究センター、国立成育医療研究センター、国立長寿医療研究センター

- 中期目標管理法人:教職員支援機構、国立高等専門学校機構、大学改革支援・学位授与機構、経済産業研究所、酒類総合研究所、国立特別支援教育総合研究所、大学入試センター、国立青少年教育振興機構、国立女性教育会館、国立科学博物館、国立美術館、国立文化財機構、家畜改良センター、工業所有権情報・研修館、海技教育機構、航空大学校、自動車技術総合機構、国立病院機構

しかし、国家公務員共済組合の組合員は、社会保険(健康保険や年金)については公務員共済組合の給付を受けますが、労働保険(雇用保険・労災保険)は無関係です。国家公務員共済組合の組合員となるのは、あくまで「みなし」であって、雇用保険法上、公務員とみなされることは絶対にありません。

国家公務員共済組合法(平成11年法律第103号)第124条の3前段

行政執行法人以外の独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者(行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要しない者で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)は、職員とみなして、この法律の規定を適用する。

6.地方独立行政法人

地方独立行政法人は、独立行政法人と同様に、地方公共団体が設立する法人のことです。

- 住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業

- 地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要がないもの

- 民間の主体にゆだねた場合には必ず実施されるという保証がない

- 独立の組織とするに足るだけの業務量のまとまりがあるもの

このうち、業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性及び公正性を特に確保する必要がある地方独立行政法人は「特定地方独立行政法人」とし、役員は特別職地方公務員、職員は一般職地方公務員の身分となります。したがって、原則として雇用保険の対象外です。

「特定」ではない一般の地方独立行政法人の役員及び職員は地方公務員ではない(非公務員型)ので、雇用保険の対象となります。

雇用保険法施行規則 第4条第1項第2号

二 都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第二項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入するもの又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)であつて設立に当たり総務大臣の認可を受けたものその他都道府県に準ずるもの(以下この号及び次条第一項において「都道府県等」という。)の事業に雇用される者であつて、当該都道府県等の長が法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたもの